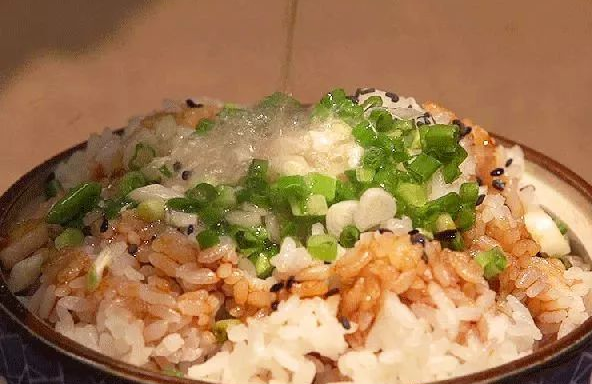

还记得小时候的猪油拌饭吗?一勺刚炼好的猪油,加上几滴酱油,就能唤醒我们对家的记忆。对许多人来说,那不仅是滋味,更是童年的温度。

但随着健康意识抬头,猪油逐渐被视为“不健康”的代表,被认为会造成高胆固醇、动脉硬化。然而,作为长期从事基因与精准营养医学的医生,台北荣总遗传优生学科主任张家铭医师想提醒:与其全盘否定猪油,不如重新认识它的本质与背后科学。

✅ 猪油的3个意外优点:少反式脂肪、发烟点高、脂肪酸组合佳

首先,许多人不知道,天然猪油不含工业反式脂肪酸。相较人造奶油、酥油等氢化植物油,猪油对心血管的负担反而较低。

其次,猪油发烟点高、稳定性好。在高温烹调时,比许多植物油更不易产生有害油烟与氧化物质。用于中式家庭烹调,如炒菜、煎蛋,反而较安全。

更值得一提的是,猪油中含有一定比例的单元不饱和脂肪酸,这类脂肪酸也存在于橄榄油中,可能对心血管具有保护作用。

所以,猪油不是“不能吃”的坏油,而是“怎么吃”、“吃多少”才是关键。

🦠 吃错油,肠道菌相失衡,免疫力也会下降

近年研究指出,动物性油脂若摄取过量,可能影响肠道菌群平衡,特别是减少能产生短链脂肪酸的好菌。这类好菌有助维持肠道屏障、调节免疫反应、抑制慢性发炎。

一旦菌相失衡,不仅肠道可能“漏”出毒素与过敏原进入血液,身体也会出现发炎倾向、免疫力下降,甚至疫苗反应也变差。

一句话:吃错油,不只是脂肪堆积的问题,更可能连带影响免疫系统的稳定性。

⚠️ 猪油与慢性病的连结:关键在整体生活方式

从基因医学角度来看,猪油与健康风险的关联,不在猪油本身,而在于它如何融入我们的日常生活。

若猪油与高碳水、低纤维、久坐少动的生活型态结合,容易成为引爆代谢疾病的“加速器”。这也是为何猪油摄取过多,常与非酒精性脂肪肝、第二型糖尿病、三高等有关。

但如果您的饮食本身偏清淡、摄取足够蔬果全谷,猪油偶尔作为点缀,并不会对健康造成太大负担。

🧬 每个人对猪油的反应不同,精准营养才是关键

我常说,“猪油不是原罪,体质差异才是关键”。同样一口猪油,有人吃了没事,有人却慢慢走向慢性病边缘。这背后可能牵涉到肠道菌相、基因表现、代谢能力与生活习惯。

这正是精准营养医学要处理的问题——不是一刀切地标示食物为“好”或“坏”,而是协助每个人找出适合自己的饮食选择。

所以,问题不在于“猪油到底能不能吃”,而是“您的身体,今天适合这一口吗?”

🍴 美味与健康之间,其实可以不冲突

猪油,是许多台湾家庭餐桌上的情感符号。从阿嬷的灶脚到妈妈的炒饭,它承载的不只是味觉,还有家的记忆。

我们不必为了追求健康就一刀斩断传统,而是可以选择聪明吃法:少量使用、油品干净、搭配丰富蔬果与高纤饮食,让猪油成为料理中的“点睛之笔”,而非主角。

健康不是全然割舍,而是学会平衡——在美味与身体需求之间,找到属于自己的饮食节奏。

(报导摘自《康健》)